2025年12月,谷裕在北京大学接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 侯欣颖/摄)

谷裕

1969年生于北京,北京大学外国语学院德语系教授、博士生导师,北京大学德国研究中心副主任。专注于中世纪到19世纪末的德语国家文学史、现当代德语文学、德语文学与基督教文化、歌德作品等领域的研究,推出译注本《浮士德》。

深冬的北京,天光暗得早,暮色漫过青檐,校园开始沸腾起来。正赶上下课,三三两两的学生走出教学楼,裹紧衣服,涌进人流。谷裕将塞满书籍资料的包扔进车里,三步并两步走到我们面前,当起了临时“导游”。

作为一个“老北大人”——本科在北大西语系德语专业读书,留学德国后回校任教至今,谷裕对校园再熟悉不过。一年四时哪里开什么花,燕南园里住着哪些大家,某位前辈先贤的故居现在如何了……她脚步轻快,侃侃而谈。路灯忽然亮起,将黄叶与柏树染成暖金色,我们一路走到民主楼——她给研究生上课的地方。推开一间教室的门,中间一张大桌,两边摆着十几把椅子,靠墙的黑板上写着几个德语单词,“那是我上周讲巴洛克戏剧留下来的”,她笑着说。

1828年,法国插画家阿尔伯特·斯塔普弗为《浮士德》法文译本创作的插画。图描绘了浮士德与魔鬼梅菲斯特在安息日骑马的场景。(视觉中国)

自1998年到北大任教以来,谷裕一直教授德国文学相关课程。2011年起,她开始讲歌德的戏剧《浮士德》,在课堂上带着学生一字一句精读。课外,她对《浮士德》进行深入研究,从“学者形象”到魔法、炼金术,再到修辞与程式等,巴洛克戏剧就是其中生发出来的一个课题。之后,她开创中文世界《浮士德》“厚译”(译文40万字,注释和说明文字50多万字)范式,推出首个研究型翻译注释本《浮士德》,问世以来已多次重印。如今,译注本还被歌德博物馆收藏。

“《浮士德》无所不包,后世足可以之重建德语文学大厦。然而,它又不止于文学。从古希腊,经由中世纪,至歌德时代,从正统政治秩序到民俗通史,沿着这部经典的轨迹,足可以复原半部西方文化史。”谷裕对《环球人物》记者说。自20世纪20年代郭沫若翻译《浮士德》至今,中国已有十数种译本,“但有关《浮士德》的研究仍未真正展开”。

1828年,法国插画家阿尔伯特·斯塔普弗为《浮士德》法文译本创作的插画。图为魔鬼梅菲斯特在夜晚飞过城市上空。(视觉中国)

为何如此?我们对《浮士德》有哪些偏见或误读?何为真正读懂《浮士德》?当下为什么还要读《浮士德》……带着这些问题,记者和谷裕教授进行了一场对话。

2024年11月,德国柏林洪堡大学德语文学系教授克劳迪娅·施托金格到北大做讲座,谷裕(左)主持。(受访者供图)

“小世界”与“大世界”

《环球人物》:您提到在中国有关《浮士德》的研究仍未真正展开,这么说是基于什么?

谷裕:我根据自己的观察所得,毕竟研究《浮士德》10多年,也讲了10多年的课。目前《浮士德》在中国的研究有不少,但或多局限于第一部,或笼统而谈,大凡围绕几段格言警句,也都固守着“浮士德的进取”“浮士德精神”等程式,宣扬一种永不满足、不断进取的意志,未脱窠臼。

《环球人物》:为何会这样?

谷裕:其实从戏剧情节上来讲,《浮士德》并不复杂。它讲述了一个人类灵魂的终极冒险故事:一位对知识感到绝望的老学者浮士德,与魔鬼订立契约,以灵魂换取重历人生的机会,探索了从个人情欲到政治、战争、艺术直至改造自然的历程,并最终获得救赎。第一部关乎私人情感的“小世界”,第二部上演公共领域的“大世界”。

在中国的研究之所以徘徊不前,有诸多原因。首先,《浮士德》很难读懂,尤其是第二部。其中的“大世界”涉及广泛,有政体形式、经济金融、学院学术、历史更迭、军事作战、围海造陆、海外劫掠等,被悉数搬上舞台,囊括歌德时代乃至整个近代史上德国和欧洲的重要事件。还有歌德时代繁荣的人文科学、科技手段,对古希腊的考古发现等,无不蕴于其中。如果不具备相应知识,没有好的德文注释版参照,不进行纵横研究,就不知道剧中台词说的是什么。

其次,《浮士德》是一部以诗写成的戏剧,有丰富的舞台提示。它有很多幕、场,且间有唱段、歌剧、舞蹈、双簧、哑剧等多重舞台表现形式,台词与表演关联,如果不观看演出,很难真正理解。再加上一些客观条件缺失,研究不深入也就不足为奇。

“听懂歌德在说什么”

《环球人物》:您是在什么情况下开始翻译《浮士德》的?

谷裕:我们北大有给研究生开设《浮士德》课程的传统,我一直不敢讲,一是确实艰涩难懂,二是感觉自己还没准备好。直到2011年,我鼓起勇气开设《浮士德》课程,带着研究生一起一字一句精读。当时用的是郭沫若译本加注释——众译本中,数郭译最为传神,文采斐然,而且为国内读者熟识。但真正讲起来时发现不可行,他的翻译多为“化译”,注释时很难找到对应的文字,几乎每一处都要再译出原貌,并辅以说明。最后只能硬着头皮自译。

《环球人物》:从开设《浮士德》课程到两部注释本出版,中间花去了12年,这是一个漫长的过程。

谷裕:确切地说,是超过10年的研究和两三年的翻译。真正的功夫花在“听懂歌德在说什么”上。比如第二部战争那场戏,我花了两三年时间读军事史、战争艺术、歌德时代的战报和回忆录,才慢慢明白,他不仅写战争场面,更重要的是传达一种战争伦理。

现在回忆起来,整个翻译过程像一场考古。歌德身处动荡时代——法国大革命、拿破仑战争、神圣罗马帝国解体,各种思潮激烈碰撞。很多话题他不敢明说,作为译者,我必须像侦探一样,把他隐去的立场和态度“剥离”出来。幸而有哥廷根大学薛讷教授的《浮士德》注释版,作为很好的参考。另外,德国导演彼得·施泰恩将全本12000多行诗剧搬上舞台,为翻译提供了演出场景作为参照。我反复观看录像,才真正理解许多台词是在怎样的场景、动作和节奏中说出的。

《环球人物》:在翻译诗体时,您如何来平衡信、达、雅?

谷裕:我首要追求“信实”。华丽的“化译”读来畅快,却可能忽视西方独特的文化思维,妨碍我们触及精髓。比如曾有译本用佛道概念转译基督教思想,美则美矣,却让真正的理解南辕北辙。其次,译文必须贴合角色与场景。《浮士德》里上至帝王天使,下至市井魔鬼,歌德为他们配以截然不同的诗体——肃剧的、滑稽的、民歌的、颂歌的……在大俗与大雅、考究与粗鄙间不断转换。翻译时要细细琢磨,什么人物什么场景说什么话。

至于诗歌韵律,德语的抑扬格、扬抑格,复杂的韵式,承载着巨大的信息,却难以在汉语中复现。我的做法是:保留诗行的大致长短,在注释中说明原文形式,译文则求平实准确,有余力时略顾韵律。此外,还要想象舞台,作为戏剧台词要尽量朗朗上口。

10多年来,我重读《诗经》、楚辞、唐诗、宋词、元曲,有时甚至大声朗诵,就是为了重新找回“诗”的语感。

一部“人的悲剧”

《环球人物》:您的研究颠覆了许多对《浮士德》的惯常解读。在您看来,歌德写作中最核心的表达是什么?

谷裕:是时候打破“浮士德精神”的神话了。那种将浮士德简化为“自强不息”“永远进取”的象征,是特定历史时期的产物。二战后德国学界早已扬弃了这种单一解读。如果你真的通读全剧,尤其是看到第二部结尾——浮士德已演变为他所填造疆土上的暴君,用暴力推行“伟业”,致使无辜老夫妇死于非命——你很难再从道德上赞美他。

浮士德的根本困境,是神学意义上的“骄傲”。这是基督教“七罪宗”之首,即人妄图以有限的理性僭越神,去刺探和掌控无限的奥秘。因为骄傲,浮士德为满足无限的欲望而与魔鬼签订契约;因为骄傲,他胆敢破戒,进行各种冒险。《浮士德》的副标题“一部悲剧”,并非指“悲剧”意义上的悲剧文体,而是“人的悲剧”——人追求无限与自身有限性之间永恒的、结构性的悖论。

理解这个框架,是理解西方文化的基础,也能帮助我们更深刻地理解他们今天对科学、政治、伦理的许多态度。

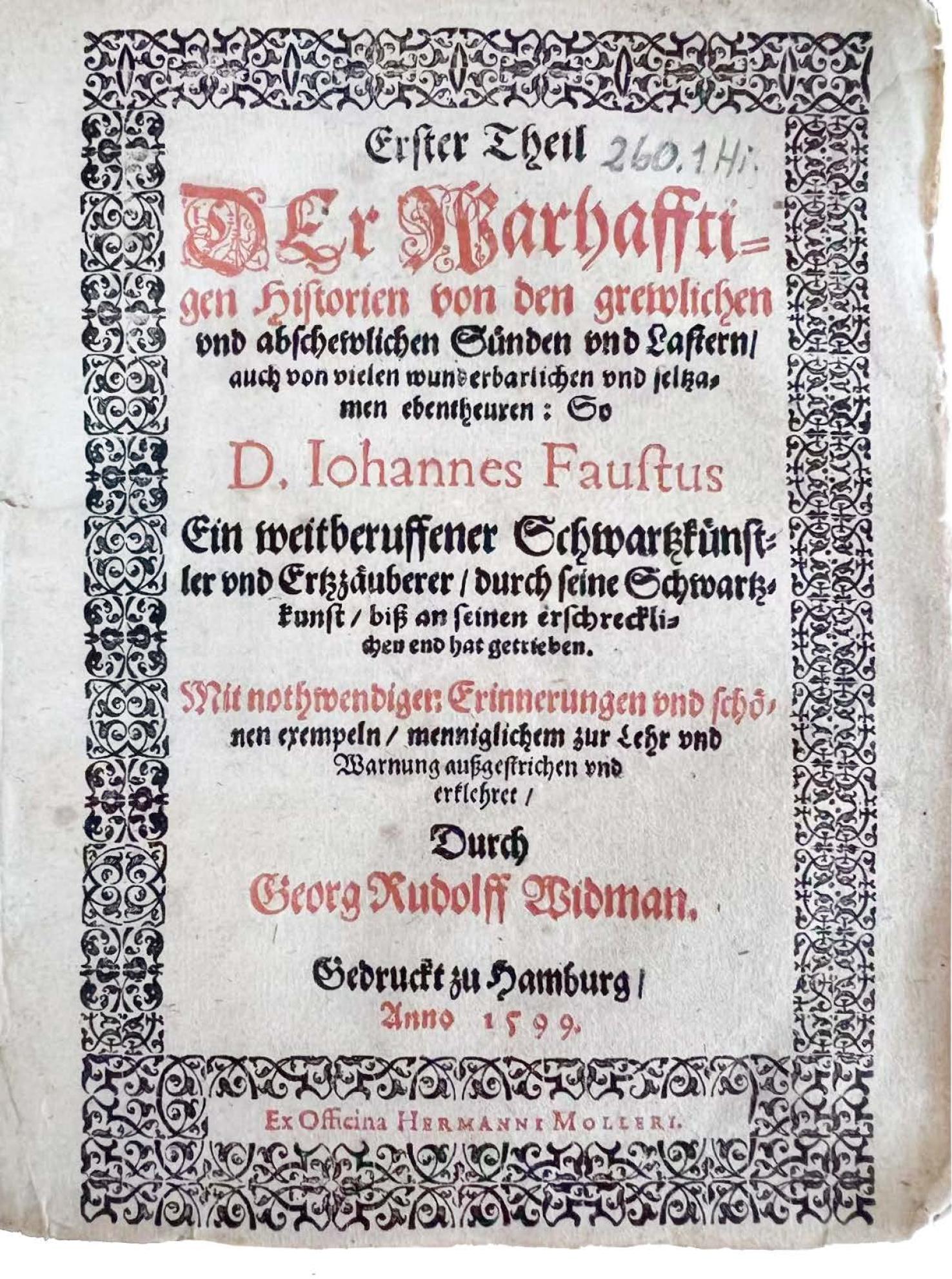

2024年,谷裕到德国沃尔夫比特尔奥古斯特公爵图书馆搜索文献,图为馆藏“浮士德故事书”。(谷裕/摄)

《环球人物》:但如今提起《浮士德》,更多的联想还是“浮士德精神”,改变大众的固有认知似乎并不容易。

谷裕:我的工作,是为那些真的想进入这片森林的人,提供一张尽可能精确的地图和一根手杖。那些固有认知或将长期存在,但我的书就在那里,像一个漂流瓶,总有人会拾起它,顺着它的指引,看到一个远比格言警句更丰富、更复杂、也更真实的《浮士德》世界。这就够了。经典的意义本就在于它永远敞开,等待一代又一代的人,带着新的生命经验与问题意识,与它重新对话。

《环球人物》:在您看来,阅读尤其是深读《浮士德》,在今天对我们有何独特价值?

谷裕:它的当下性,首先在于那些引导人思考的、永恒的原点问题。比如“人造人”那场戏,学者瓦格纳在烧瓶中用炼金术造出小人荷蒙库鲁斯,只有精神没有肉体。今天读来仍惊心动魄,歌德借魔鬼梅菲斯特之口预言:“到头来我们竟依赖于/我们自己制造的东西。”这或可看作是直指当今的人工智能与科技伦理:当人类试图扮演造物主,僭越自然的界限,我们将面对怎样的后果?

其次在公共领域。《浮士德》第二部充满了对政治秩序、战争伦理、革命与保守、帝国形式的深刻思考。在一个全球化又充满冲突的时代,这些关于“大世界”的智慧,能帮助我们超越个人情感的视角,去理解更复杂的公共事务逻辑。

最后,它是对每个个体生命的警示与慰藉。浮士德的故事告诉我们:认识自身的有限,警惕无边的欲望,在行动中保持反省。在此意义上,阅读《浮士德》,也是一次自我认知的艰险旅程。

《环球人物》记者 陈娟

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧谷裕

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错